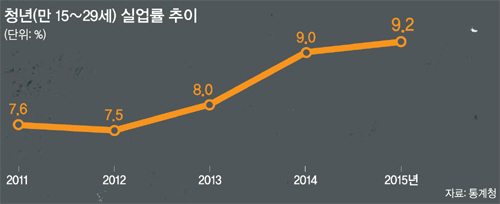

청년이 아프다. 등골이 휠 만큼 등록금을 쏟아부어 공부하고, 가욋돈을 보태 ‘스펙’을 쌓아도 취업은 하늘의 별 따기다. ‘낙타가 바늘구멍 통과하기보다 어렵다’는 취업의 관문을 뚫어도 신입사원까지 희망퇴직 대상에 오르는 말 같지 않은 일이 벌어진다. ‘3포’, ‘5포’, ‘7포’ 가운데 어떤 낙인이 찍히느냐가 다를 뿐이다. 이대로는 안 된다. 청년이 아프면 나라가 아프다. 청년 없이는 미래도 없다. 엄동설한에 맨몸으로 절벽 앞에 선 듯한 청년들에게 희망을 돌려주자. 세계일보는 창간 27주년을 맞아 정부의 청년고용 정책이 어떤 문제점을 지니고 있는지, 그렇다면 대안은 무엇인지를 연중기획으로 짚어본다.

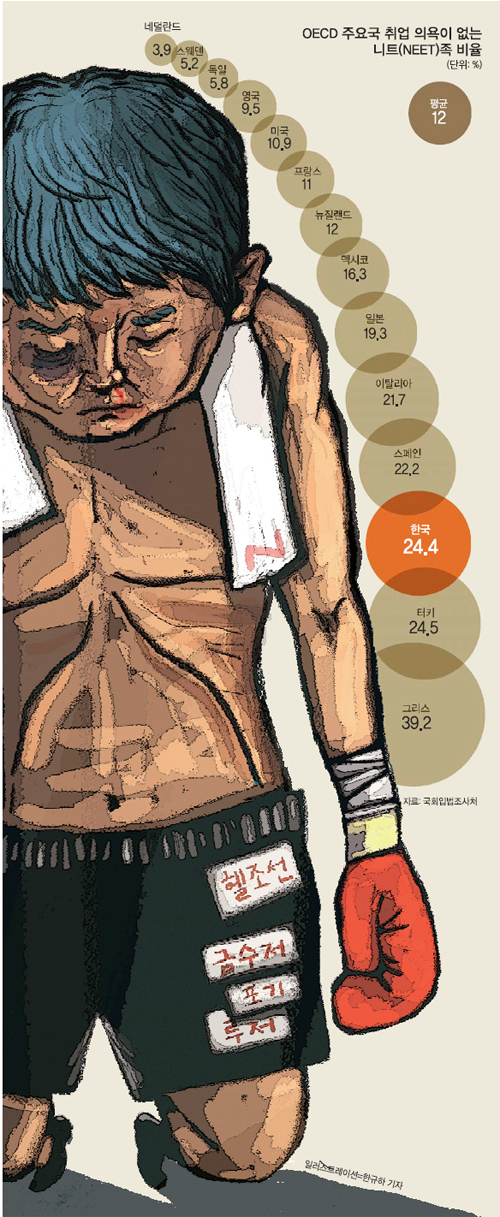

언어는 시대의 거울이다. 지난해 대학생들이 가장 많이 사용한 말로 ‘금수저’, ‘헬조선’, ‘N포세대’ 등이 뽑혔다. 시대상을 반영하는 이들 언어는 지속되는 경기 불황과 취업난 속에 청년세대가 어떤 삶을 살아가는지를 보여준다. 이제는 ‘아프니까 청춘이다’라는 말도 위로가 되지 않을뿐더러 오히려 청년들에게 열정과 희망을 품게 하기보다 자조와 좌절감만 안겨주고 있다.

현 청년세대들은 일찍부터 ‘안정감 선호’ 의식이 강했다. 어려서부터 외환위기(IMF) 사태를 비롯한 경기침체의 골을 체감하며 자랐기 때문이다. 패자부활 기회가 거의 주어지지 않는 우리 사회에서 ‘루저(실패자)의 삶’이 얼마나 큰 고통인지 잘 알고 있다는 얘기다. 그러다 보니 청년 대부분이 각자의 꿈을 향해 적극 뛰어들기를 주저하고 너도나도 안정적인 일자리를 찾는 데 사활을 건다.

서울 노량진에서 행정고시를 준비하는 박모(28)씨는 “IMF 때 아버지 사업이 한순간에 엎어진 이후 중·고교 시절에 학원 한 번 다녀보지 못했을 정도로 나뿐만 아니라 온 가족이 힘겨운 시기를 보냈다”며 “언제 잘릴지 모르는 회사원이나 부담이 큰 개인사업보다는 공무원이 낫겠다 싶어 고시공부를 시작하게 됐다”고 말했다. ‘진짜로 하고 싶은 일이 뭐냐’라고 묻자 그는 “딱히 없고 그저 가족들과 돈 걱정 없이 지내는 ‘중산층’이 되는 것이 목표”라며 피식 웃었다.

광고대행사에서 일하던 이모(27·여)씨는 1년 만에 회사를 그만뒀다. 입사 때만 해도 평소 하고 싶었던 일이어서 기대가 많았지만 과도한 업무에 짓눌려 정신적·육체적으로 한계를 느꼈다. 매일 밤 10시까지 일하는 게 기본이어서 자기계발과 취미생활은커녕 건강을 돌볼 여유조차 없었다. 급여 수준도 불만족스러웠다. 이씨는 “어느날 ‘내가 대체 뭐 하는 거지’라는 생각이 들 정도로 회사생활 동안 자존감이 많이 떨어졌다”며 “일을 그만두고 나니 생계가 막막하긴 한데, 이번에는 좀 더 안정적인 일을 하고 싶다”고 말했다.

서울의 4년제 대학에 입학했던 박모(27)씨는 한 학기 만에 학교를 그만두고 신발매장의 판매사원으로 취직했다. 신발매장부터 의류매장까지 이곳저곳을 전전하던 박씨는 최근 서울 명동의 한 백화점 점장으로 이직에 성공했다. 대학을 포기하고 일찌감치 취업전선에 뛰어든 그는 “비싼 등록금을 내고 졸업하면 취업이 보장되느냐”며 “판매업은 뭘 팔든 경력이 쌓이기 때문에 졸업장에 대한 미련을 버렸다”고 설명했다.

업계 경력 4년차인 박씨는 한 달 급여로 월 200만∼250만원가량을 받는다. 판매 실적에 따라 급여가 들쑥날쑥하지만 등록금 빚을 떠안은 채 수도 없이 이력서만 쓰고 있는 친구들을 생각하면 ‘훨씬 낫다’고 여긴다. 그는 “흙수저라는 말로 부모 탓을 하면 뭐 하느냐”며 “내 살길은 내가 찾는 것이 옳다고 생각한다”고 자신감을 피력했다.

호텔조리학과를 졸업하고 호텔 주방에서 일한 경험이 있는 범모(28)씨에겐 요즘 하루하루가 두근거리는 나날이다. 그는 지난해만 해도 해외인턴 경험을 중시하는 조리업계 특성을 감안해 인턴 준비에 매진했다. 미국 현지 호텔 여러 곳에 지원서를 제출하고 면접을 반복했지만 번번이 수십대 1의 치열한 경쟁을 뚫을 수 없었다. ‘해외인턴 경력 하나 달자고 계속 이렇게 해야 하나’라는 회의가 들자 범씨는 과감하게 인턴 준비를 포기하고 지난해 말 서울 용산구 삼각지 인근에 작은 음식점을 열었다.

그는 “호텔 주방에서 일할 때도 항상 ‘내가 아니어도 할 수 있는 일을 기계처럼 한다’는 생각으로 쳇바퀴 같은 삶을 살았던 것 같다”며 “지금은 벌이가 넉넉지 않아도 내 삶을 찾아 살고 있다는 생각이 든다”고 흡족한 표정을 지었다.

최근 케이블TV의 요리경연 프로그램에 도전하고 있다는 범씨는 “내가 취업이나 인턴을 포기한 것이 실력에 뒤져서가 아니란 걸 증명해 보일 것”이라고 힘주어 말했다.

◆청년들, 스스로 목소리를 내야

전문가들은 청년 각자의 꿈을 향한 도전정신과 노력도 중요하지만 사회와 제도가 뒷받침해 줄 수 있는 환경을 만들기 위해 서로 연대하는 게 중요하다고 입을 모은다.

이화여대 이주희 교수(사회학)는 “청년 일자리는 개개인의 노력만으로는 한계가 있는데도 청년층은 (자신들의) 이해를 대변하기 위한 정치·사회의 참여가 부족하다”며 “사회적인 재분배나 일자리 창출 정책에 ‘집합적인 목소리’를 내야 한다”고 강조했다.

중앙대 이병훈 교수(사회학)도 “청년들의 문제를 사회가 대신 해결해 주지 않는다”며 “(정부와 정치권은) 청년들의 절박함에 대한 공감이 매우 부족해 실질적으로 도움이 되는 정책에 소홀한 만큼 청년들이 한목소리로 나서야 한다”고 조언했다.

권구성·김주영·이동수 기자 kusung@segye.com