1일 관련 업계에 따르면 호텔 한식당은 1990년대 후반부터 하나둘 사라지기 시작했다. 서울시내 특급호텔 내 유명 한식당이었던 더플라자(특1등급)의 ‘아사달’과 롯데호텔월드(특1등급)의 ‘무궁화’, 서울신라호텔(5성급)의 ‘서라벌’이 단적인 예다. 르네상스 서울호텔(특1등급)은 지난해 경영권이 메리어트 인터내셔널에서 남우관광으로 넘어가 벨레상스 서울호텔로 이름을 바꾸면서 한식당 ‘사비루’를 폐쇄했다.

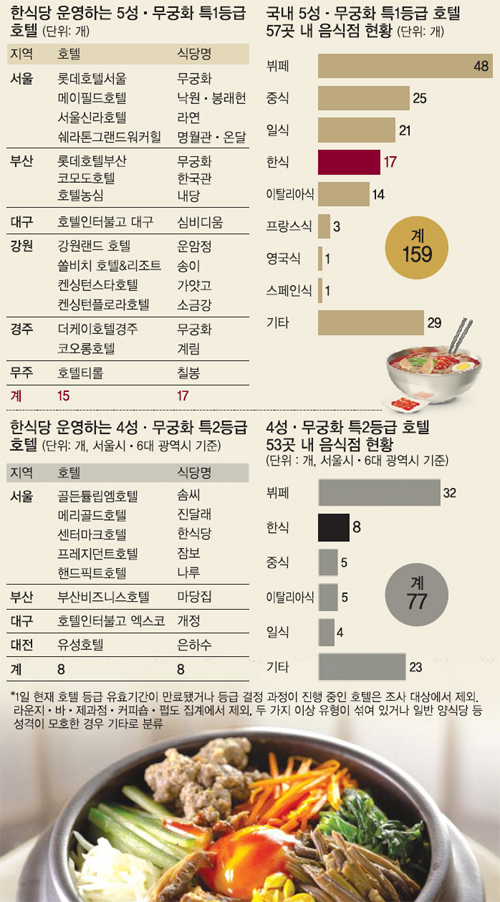

전국의 특급호텔 한식당 17개 중 역사가 가장 오래된 곳은 롯데호텔서울 무궁화다. 호텔 최상층(38층)에 위치한 이 식당은 1979년 호텔 개관 이래 40년 가까이 운영되고 있다. 메이필드호텔 ‘봉래헌’은 특급 호텔 한식당으로는 유일하게 한국관광공사의 궁중음식 체험식당 인증을 받았다.

1995년 이후 개장한 특급 호텔 중에는 아예 한식당을 두지 않고 영업을 시작한 곳이 적지 않다. 호텔리츠칼튼 서울(5성급)과 JW메리어트호텔 서울(특1등급), 그리고 가장 최근인 지난해 10월 문을 연 포시즌스호텔 서울(5성급)이 대표적이다. 이들 호텔이 ‘정통’이나 ‘고품격’을 표방한 중식당과 일식당을 배치한 것과 대조적이다.

JW메리어트호텔 서울 관계자는 “호텔 뷔페에서 불고기와 돌솥 비빔밥, 삼계탕 등 한식을 제공한다”며 “따로 한식당을 운영할 계획은 없다”고 잘라 말했다.

포시즌스호텔 서울 관계자도 “호텔이 위치한 광화문 일대에는 전통 한식을 즐길 수 있는 식당이 많다”며 “비빔밥 같은 간단한 한식은 라운지나 룸서비스를 통해 제공하고 고객에게 인근 한식당을 추천해 주기도 한다”고 설명했다. 특급 호텔 아래 등급인 이른바 ‘관광호텔(4성·특2등급 호텔)’은 대부분 식당이 한두 개여서 한식 전문 식당을 찾는 게 쉽지 않다. 인천의 경우 특2등급 호텔이 총 9개 있지만 한식당을 운영하는 곳이 전혀 없다.

지난해 별을 기준으로 한 새로운 호텔등급제도(5·4·3·2·1성급)가 도입되면서 사업 주체가 한국관광공사로 일원화되기 전, 한국관광호텔업협회 등에서 무궁화 등급(특1·특2·1·2·3급) 결정을 받아 유효기간(3년)이 만료됐거나 관광공사의 등급 결정 과정이 진행 중인 호텔은 이번 조사 대상에 포함하지 않았다.

국내 주요 호텔에서 한식 요리 냄새를 맡기 어렵게 된 가장 큰 이유로 한식당의 수익성 악화와 저조한 선호도가 꼽힌다.

지난해 한식당을 폐쇄한 벨레상스 서울호텔 관계자는 “매출을 고려하지 않을 수 없었다”며 “고객들이 한식당을 선호하지 않는 편”이라고 말했다. 내국인 고객들의 경우 ‘일상에서 자주 접하는 한식을 굳이 비싼 돈 내고 호텔에서까지 먹어야겠느냐’는 반응이 많다는 것이다. 2013년 ‘라연’이란 이름으로 다시 한식당을 연 서울신라호텔이 1979년 호텔 개관 당시 문을 연 한식당 ‘서라벌’을 2005년 폐쇄했던 것도 수익성 악화가 원인이었다.

한식 특유의 고비용 구조도 문제점으로 지적된다. 롯데호텔서울 무궁화의 천덕상 조리장은 “한식 특성상 로컬푸드를 주재료로 쓰게 되는데 재료비가 만만치 않은 데다 손이 많이 가 인건비 부담도 크다”고 말했다.

정부의 규제 완화도 호텔 한식당의 소멸 위기에 한몫했다. 정부는 1986년 관광진흥법 시행규칙 중 관광사업의 등록기준 8조 1항에서 ‘한식당 보유’를 특등급 이상 호텔의 필수 등록기준으로 규정했으나 1994년 이 조항을 삭제했다.

‘한식 세계화’가 지지부진한 것도 무시 못할 요인이다. 농림축산식품부 산하 한식재단 관계자는 “일식과 중식은 이미 세계화가 돼 어느 국가를 가더라도 호텔에서 전문 식당을 쉽게 찾아볼 수 있다”며 “국내 호텔에서 한식당을 보기 힘든 현실은 한식이 아직 일식이나 중식처럼 세계인의 입맛에 익숙한 수준에 도달하지는 못했다는 방증”이라고 꼬집었다.

박진영·남혜정·이창수 기자 jyp@segye.com