|

| ' |

이은지(가명·여·21)씨에게 ‘엄마’라는 이름의 무게는 남들보다 조금 더 무겁다. 이씨의 엄마는 몇 년 전 이씨가 척수장애인이 되자 회사를 그만두고 하루 종일 그의 곁을 지켰다. 덕분에 몸은 빨리 회복했지만 계속 붙어 있다 보니 부딪치는 일도 많았다. 이씨는 “예민해져서 별거 아닌 일에도 서로 짜증을 냈다. 상처 주는 말도 많이 했다”며 “엄마가 고마웠지만 가끔은 답답했다. 내가 엄마 인생의 짐처럼 느껴질 때도 있었다”고 되돌아봤다.

이씨가 ‘전쟁 같았다’고 표현한 모녀관계는 그가 대학에 입학해 떨어져 있는 시간이 늘면서 비로소 안정을 찾았다. 이씨만 바라보던 엄마도 이제는 조금씩 자신을 위한 시간을 갖는다. 이씨는 “예전에는 서로 인생이 없었다. 엄마도, 나도 각자의 인생이 아니었다”며 “둘다 스트레스를 받고 서로 원망했던 것 같다”고 말했다.

하반신 또는 사지가 마비되는 척수장애인은 일상생활에서 남의 도움이 필요할 때가 많다. 욕창을 예방하려고 수시로 자세를 바꿔 줘야 하고, 휠체어에서 침대로 이동할 때나 대소변을 처리할 때에도 주변의 도움을 받는다. 도움을 주는 이는 대부분 가족이다.

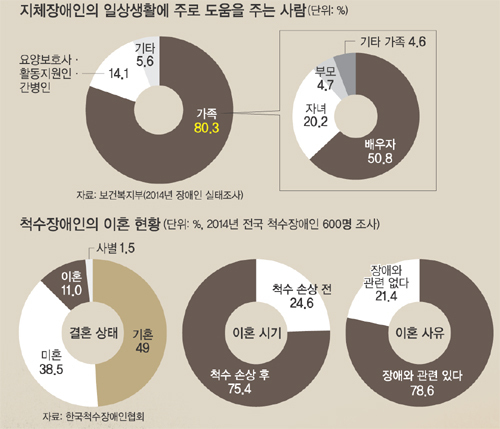

18일 보건복지부의 ‘2014년 장애인 실태조사’에 따르면 지체장애인(척수장애인 포함)의 일상생활을 도와주는 사람은 배우자 50.8%, 자녀 20.2%, 부모 4.7% 등 가족이 80.3%를 차지했다. 한국척수장애인협회의 ‘척수장애인 욕구 및 실태조사’(전국 척수장애인 600명 조사)에서도 68.6%가 일상생활에 주로 도움을 주는 사람으로 ‘가족’을 꼽았다.

많은 척수장애인들은 ‘가족에게 내가 짐이 된다’는 사실에 부담감을 느낀다. 최혜영 척수장애인협회 장애인식개선교육센터장도 마찬가지였다. 발레리나였던 그는 2003년 교통사고로 사지마비 장애를 얻었다.

최 센터장은 “아버지가 편찮으셔서 어머니가 아버지를 간병하는 동안 만삭인 언니가 나를 돌봐줬는데, 산후우울증이 왔다”며 “나 때문에 두 가정이 망가졌다는 생각에 괴로웠다”고 말했다.

갈등도 많다. 척수장애인 손모(40)씨는 “차라리 남이면 서로 조심할 텐데 가족이라 편하게 생각하니까 오히려 더 막 대할 때가 있다”고 말했다.

사소한 말이나 행동이 오랜 시간 생채기를 남기기도 한다. 손씨는 “부모님이 몇 년 동안은 아들이 장애인이라고 말하는 걸 꺼리셨다. 내가 창피한 존재란 생각에 위축됐다”며 “하루 종일 집에 같이 있어도 ‘가족다운’ 대화는 거의 안 했다”고 털어놨다.

특히 부부 중 한 명이 장애를 갖게 될 경우 갈등이 쌓여 이혼을 하기도 한다. 척수장애인협회의 실태조사에 따르면 조사 당시 이혼상태였던 척수장애인 중 78.6%가 ‘이혼 사유가 장애와 관련 있다’고 답했다.

전문가들은 장애인 당사자뿐 아니라 가족도 장애에 적응하는 시간이 필요하다고 지적한다. 갑작스러운 장애에 충격을 받고 혼란을 느끼는 것은 장애인의 가족도 마찬가지라는 것이다. 그러나 많은 이들이 큰 스트레스를 느끼면서도 장애가 있는 가족을 돌보느라 자신의 감정은 챙기지 못한다.

재활병원에서 척수장애인 남편을 간병 중인 김모(45)씨는 “나도 힘들 때가 있는데 가장 힘든 건 남편일 것이라는 생각에 감정을 속으로 삭인다”며 “하지만 내가 돌봐주는 것을 너무 당연하게 생각할 때면 섭섭한 마음이 든다”고 말했다.

척수장애인 아들을 돌보는 허모(53·여)씨는 “내 인생도 같이 망가졌다는 생각이 들었는데, 이런 생각을 했다는 것만으로도 죄책감에 사로잡혀 괴로웠다”고 털어놨다.

가족의 과잉보호가 장애인의 자립을 지연시키기도 한다. 최 센터장은 “충분히 사회생활이 가능한데 ‘몸이 불편해서 안 된다’며 밖에 나가지 못하게 하는 가족도 있다”며 “가족의 지나친 보호는 장애인 인식 교육이 부족하기 때문”이라고 지적했다. 이어 “많은 장애인 가족들이 자신도 도움이 필요한 존재라는 생각을 하지 못한다”며 “장애인 가족에게 장애에 대해 교육하고, 어려운 점을 상담해주는 지원 제도가 정착돼야 한다”고 강조했다.

서울시 장애인가족지원센터 관계자는 “장애인 복지체계에서 가족도 지원 대상이라는 인식이 생긴 것 자체가 얼마 되지 않았다”며 “가족 지원제도 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김유나·이창훈 기자 yoo@segye.com