|

| 우체통이 사람이 다니는 인도 끝에 위태위태 서있다. 사람들은 하염없이 지나가고 차들도 쌩쌩 달린다. 가끔은 지나는 차가 덮치기도 한다. 사람들 눈에 확 띄는 금적색으로 유혹하고 있지만 찾는 사람들은 없다. 점점 사라져가고 있다. 서운하지만 현실이다. |

“몇 년 전만 해도 제가 담당한 우체통이 열 군데 정도였어요. 지금은 세 군데밖에 안 되지만 그나마도 우체통에서 나오는 게 별로 없어요. 관리구역인 국립민속박물관 내에 설치된 우체통엔 외국인들이 보내는 엽서가 꽤 있기도 해요. 광화문 거리에 설치된 우체통에선 지갑, 신분증 등이 자주 나와요. 유인물이 나올 때도 있어요. 손으로 쓴 편지도 가끔 보긴 하는데…. 대학가 주변 우체통엔 손편지들이 꽤 있어요.” 30년 경력의 이성대(55) 집배원이 얘기한다.

|

| 30년 경력의 이상대 집배원이 국립민속박물관에 설치돼 있는 우체통에서 우편물을 수거하고 있다. |

|

| 광화문 거리의 우체통에서 나온 지갑과 주민증. 주소를 보니 경기도 어디쯤이다. "지갑 안에 든 돈의 액수, 신분증 등을 확인해 주인에게 다시 돌려주고 있다. 이런 게 많이 나온다. 우리 일들 가운데 하나다." 이상대 집배원의 말이다. |

|

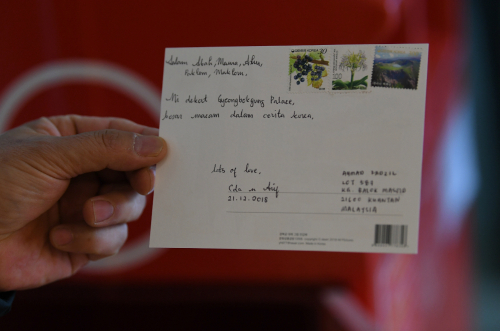

| 국립민속박물관 내에 설치된 우체통. 박물관을 찾은 외국인이 누군가에게 보내는 엽서가 한 통 들어 있다. |

|

| 국립민속박물관을 찾은 외국인이 누군가에게 보내는 엽서. |

|

| 이상대 집배원이 광화문 거리에 설치돼 있는 우체통에서 많지 않은 우편물을 수거하고 있다. |

|

| 세종문화회관 뒷거리에 설치된 우체통에선 우편물이 하나도 나오지 않았다. 이런 날도 자주 있다고 한다. |

|

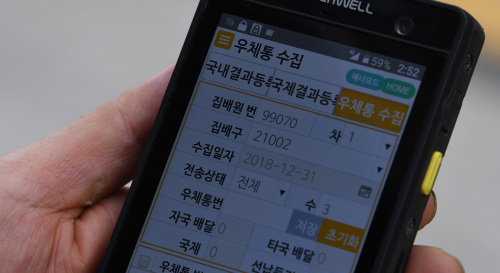

| 우체통마다 고유의 바코드가 있다. 우편물을 수거한 뒤 휴대용 정보단말기로 우체통에 부착된 바코드를 스캔하면 작업 완료를 확인할 수 있다. |

|

| 이상대 집배원이 휴대용 정보 단말기를 확인하고 있다. 우체통 수집 결과가 바코드 스캔으로 자동 저장된다. |

|

| 이상대 집배원이 광화문우체국 복도 구석에 세워놓은 우체통들을 살펴보고 있다. 만약을 위해 여분으로 남아 있는 우체통들이다. |

강남역 부근에서 5개의 우체통을 관리하는 김정호 집배원이 우체통을 물티슈로 정성스레 닦는다. “이 우체통은 먼지가 자주 쌓입니다. 우편물을 보내려고 우체통 앞에 섰는데 더럽고 먼지 쌓여 있으면 기분이 좋지 않겠죠.”

|

| 김정호 집배원이 공중전화부스 옆에 설치된 우체통을 물티슈로 닦고 있다. 이곳의 우체통은 먼지가 많이 쌓여 가끔 닦아준다고 한다. 먼지로 뿌옇던 우체통이 반짝반짝 윤이 났다. 물티슈가 아예 우체통 안에 들어 있다. |

|

| 김정호 집배원이 우체통에서 꺼낸 우편물을 보여주고 있다. 누군가가 분실한 지갑이 들어있다. |

|

| 김정호 집배원이 공중전화 박스 옆에 설치돼 있는 우체통에서 우편물을 확인하고 있다. 단 2건의 우편물 밖에 들어있지 않았다. |

|

| 사설 우편함에서 우편물을 수거하는 모습. 우편물이 많은 기업 등에서 우체국에 의뢰해 따로 설치한 우편함이다. |

|

| 우표 대신 사용하는 선납라벨. 자주 우편물을 부쳐야 하는 곳에선 우표 대신 선납 라벨을 대량으로 구입해 사용한다. |

글·사진=허정호 선임기자