최근 유엔이 발표한 세계 각국 행복지수 순위를 보면 두 가지 흥미로운 점이 눈에 띈다. 하나는 국력이나 경제규모는 행복 수준과는 별다른 상관관계가 없다는 것이다. 유엔 행복도 조사에서 덴마크는 1위, 스위스가 2위, 아이슬란드는 3위를 차지했고 미국은 13위, 러시아 56위, 중국은 83위에 랭크됐다. 독일, 영국, 프랑스의 행복도는 각각 세계 16위, 23위, 32위였다.

또 다른 하나는 국가가 어느 정도 경제력을 갖췄다면 국민의 행복도는 인구밀도의 영향도 받는다는 점이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 노르웨이(4위), 핀란드(5위), 캐나다(6위) 등 인구밀도가 1㎢ 당 20명도 채 되지 않는 나라는 대체로 상위권에 포진했고 영국(23위), 일본(53위), 한국(58위) 등 200명이 넘는 부국은 중하위권에 머물렀다.

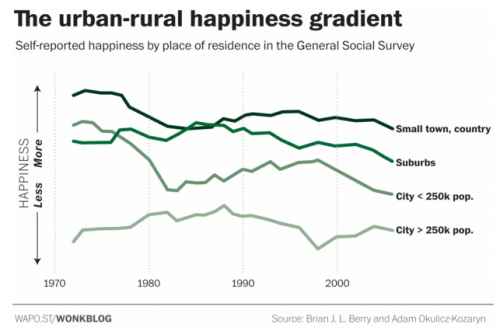

이같은 지수는 사회심리학계에서 어느 정도 정설로 인정받고 있다. 삶의 만족감, 즉 행복도는 사람들이 북적이는 것과 반비례한다는 연구결과가 많이 나와 있다. 시골 사람은 도시인보다 더 행복해하며 시내에 사는 사람은 읍내에 사는 사람보다 더 불행하다고 느낀다. 만원버스나 지하철을 타고 있을 때와 한적한 공원을 거닐 때를 비교해보자. 당연히 공원에 있을 때, 시골에서 지낼 때 더 기분이 좋고 행복감도 높아진다.

연구자들이 행복과 관련된 주요 요인으로 꼽는 것은 친한 친구를 얼마나 가지고 있느냐이다. 언제라도 만나 고민을 나눌 수 있는 친구가 많은 사람일수록 더 행복감을 느낀다. 그런데 이같은 가설을 부정하는 예외 그룹이 있다. 똑똑한 사람들이다. 지능지수(IQ)가 높은 사람들은 한적한 시골보다 복잡한 도심에서 더 행복해하고, 친한 친구가 적을수록 만족감이 커진다.

세계적인 진화심리학자 가나자와 사토시 영국 런던정경대학 교수와 노먼 리 싱가포르경영대 교수는 영국심리학저널(BJP) 최신호에 이같은 연구결과를 발표했다고 미국 워싱턴포스트(WP)가 지난 18일(현지시간) 전했다. 미국 18∼28세 남녀 1만5000명을 대상으로 IQ와 거주지역 인구밀도, 주변 사람들과의 친밀도 등을 따져 행복도를 조사했더니 IQ가 높은 사람만 기존 학설과 반대되는 경향을 보였다는 것이다.

사토시 교수는 “IQ가 낮은 사람의 인구밀도-삶의 만족도 상관관계는 IQ가 높은 사람에 비해 2배가량 강했다”며 “똑똑한 사람들은 친구들과 자주 어울릴수록 불행하다고 여기는 것으로 나타났다”고 설명했다. 캐롤 그레이엄 브루킹스연구소 연구원은 이런 조사결과에 대해 “똑똑한 사람일수록 자신의 전문영역에서 뚜렷한 족적을 남기고 싶은 욕심이 큰 편”이라며 “이들은 자신에게 계속 연락하고 관심을 나타내는 친구 또는 지역 주민이 시간과 정력을 축내는 훼방꾼이라고 여길 수 있다”고 해석했다.

하지만 ‘사바나 이론’을 주창한 사토시 교수의 분석은 다르다. 사바나 이론은 수십만년 동안 아프리카 사바나 초원에서 수렵·채집 생활을 해오다 문명 생활을 시작한지 불과 5000년밖에 안되는 인간이 다른 동물보다 우위를 점하게 된 경쟁력은 지능 뿐이라는 학설이다. 인류의 삶은 급박하게 바뀌고 있는데 뇌와 같은 생물학적 능력의 진화는 더디다. 또 각자 새로운 환경에 적응할 수 있는 지적 능력의 차이도 크다고 보는 게 사바나 이론이다.

사토시 교수는 “보통 사람은 본능적으로 수렵·채집 생활 당시 생존과 후손 생산을 위해 가장 최적화된 규모인 150명에 가장 편안해하고 만족감을 느낀다”고 전제했다. 이어 “똑똑한 사람은 도시화와 익명성 등 현대사회의 모습에도 잘 적응한다”면서 “이들은 혼자서도 달라진 환경에 잘 적응하고 있기 때문에 굳이 북적거리는 생활공간에 불편을 느끼지도 않고, 불안을 달랠 친구도 찾지 않는다”고 설명했다.

송민섭 기자 stsong@segye.com