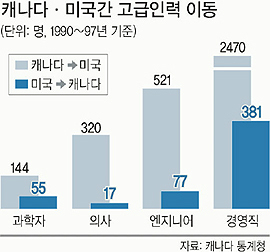

15년 전 캐나다 박사학위자 10명 중 6명은 미국행을 택했다. 생명과학, 의학, 엔지니어링 등을 전공한 젊은 과학자가 대부분이었다. 더 나은 성공과 경력, 경제적 보상 등이 고국을 등진 이유였다. 거꾸로 캐나다에 들어온 미국인은 소수였다. 캐나다는 스위스 국제경영개발연구원(IMD)의 2012 국가경쟁력 순위에서 6위에 오른 선진국이지만 ‘엑소더스’에는 속수무책이었다. 지금도 인재 유출은 진행 중이다.

1900년대부터 계속된 캐나다의 인재 유출은 정부의 오랜 골칫거리였다. 특히 90년대 초 미·캐나다 양국 간 나프타 협정이 체결되면서 유출현상은 가속화했다. 양국 간 이주 절차가 간편화하면서 전문직일수록 더 쉽게 미국사회로 진입했다. 지리적 인접성과 비슷한 문화도 큰 유인이었다. 캐나다 정부는 1971년 과학기술부 창설과 함께 우수 인재 육성을 위해 시설 투자 등에 나섰지만 소용이 없었다. 급기야 90년대 인구 노령화와 과학·기술 인력 부족은 사회문제가 됐다.

정부는 특단의 조치를 취했다. ‘과학과 기술 혁신(ST&I)’ 분야 역량 강화를 지난 10여년간 국정 최우선 목표로 삼았다. 크게 인재 육성 및 발굴, 인프라의 현대화, 민간부문의 혁신 장려 세 가지가 타깃이었다. 경제 액션 플랜에 따라 ‘50억 달러 지식 인프라 프로그램’을 신설해 520개의 연구 프로젝트를 지원했다.

정부는 특단의 조치를 취했다. ‘과학과 기술 혁신(ST&I)’ 분야 역량 강화를 지난 10여년간 국정 최우선 목표로 삼았다. 크게 인재 육성 및 발굴, 인프라의 현대화, 민간부문의 혁신 장려 세 가지가 타깃이었다. 경제 액션 플랜에 따라 ‘50억 달러 지식 인프라 프로그램’을 신설해 520개의 연구 프로젝트를 지원했다.

지난해에는 민간부문의 연구개발(R&D) 투자가 부족하다고 판단해 관련 예산의 대부분을 집중 투입했다. 그 결과 인재의 미국행은 2000년대 중순 이후 처음으로 감소세로 돌아섰다. 2008년부터는 미국 경제가 금융위기 여파로 침체에 빠지면서 자국 인재가 귀국하는 ‘유턴 현상’이 시작됐다.

게리 굿이어 과학기술부 장관은 “시설과 연구 분야에 대한 아낌없는 투자로 고부가가치의 일자리를 창출해 고급 인력을 이끌었다”며 “캐나다 인재 유출은 이제 끝났다”고 단언했다. 지난해 갤럽이 발표한 2007∼2010년 잠재적 인재 유입 지수에 따르면 캐나다는 무려 144%로 나타났다.

|

| 캐나다 토론토대 소속 테렌스 도넬리 센터의 프레데릭 로스 교수가 연구원과 대화를 나누고 있다. 토론토=김채연 기자 |

정부는 해외의 우수 과학 인력 유치를 적극 시도하고 있다. 캐나다의 교육체계는 자국 인재 육성에 초점을 맞춰 유학생에게는 학비 등 교육 여건이 다소 불리한 편이다. 그러나 2010년 해외의 우수 과학자를 끌어들이기 위해 캐나다 우수 연구위원회(CERC)를 설립했다. 위원회는 매년 과학, 기술 분야에서 뛰어난 성과를 낸 19명을 발표한다. 선정된 과학자들은 7년간 1000만달러(약 113억원)를 연구비로 받는다. 이 돈은 연구원 월급을 포함해 순수 연구비로만 사용되고 과학자 월급은 소속 대학으로부터 별도로 나온다. 연구에만 전념토록 하기 위해서다. 이 같은 파격적인 조건으로 캐나다는 지난해 미국 12명, 영국 4명, 유럽권 3명의 해외 과학자를 유치했다.

이 프로그램의 혜택을 받아 지난해 하버드 의대에서 근무하다 토론토대로 자리를 옮긴 프레데릭 로스 교수는 “캐나다의 파격적인 연구비, 수평적인 연구문화에 전부 만족한다”고 말했다. 그는 연봉 19만달러와 함께 거주 주택도 지원받았다. 온타리오 연구 펀드-연구 우수(ORE-RE)에서도 해마다 30만달러를 받는다. 이외에도 연 3000만달러 예산의 캐나다연구위원회(CRC), 캐나다혁신재단(CIF) 등이 있다. 박사 후 과정의 연구원을 위한 지원제도로는 자연과학엔지니어링연구위원회(NCERC)가 대표적이다.

◆캐나다의 진정한 경쟁력은 강력한 커넥션

외국인 과학자는 캐나다 최대 경쟁력으로 강력한 커넥션을 꼽았다. 연구소들은 학문 간 연구 연계 강화를 위해 지리적으로 인접한 곳에 있다. 토론토대에 소속된 대형병원 3곳(마운트 사이나이 병원, 종양 등 암 치료를 전문으로 하는 프린세스 마거릿 병원, 노인과 장애인 등을 위한 재활치료를 하는 토론토 재활병원)은 모두 걸어서 5분 거리다.

이를 바탕으로 한 연구원 간 의사소통은 최고수준이다. 연구원들은 의문이 생기는 즉시 건물을 오가며 정보를 공유하고 토론한다. 또 대부분 연구소가 작은 규모로 운영돼 소통 메커니즘은 단순하다. 문제 발생 시 의사결정자와 실시간으로 해결이 가능하다.

지난해 독일에서 토론토대로 자리를 옮긴 올리버 언스트 교수는 “독일, 미국 등에서의 전체적인 의사소통 과정은 수직적”이라며 “하지만 캐나다에서는 교수, 대학생 상관없이 모든 연구진이 동등하며 연구실 내는 물론 연구실 간 협력과 소통이 뛰어나다“고 평가했다. 그는 “이는 많은 인종과 국적이 모여 살아 다양성을 인정하는 캐나다 문화에 기반한다”고 강조했다.

토론토=김채연 기자 why@segye.com