서울 은평구의 한 동네에서 문방구를 운영하는 이모(57)씨의 한숨은 깊었다. 팔리지 않은 채 먼지만 쌓여가는 장난감 상자에서 문방구의 어려움을 쉽게 엿볼 수 있었다. 이씨는 “예전에는 학교 준비물에다 장난감과 먹거리가 많이 팔렸는데 최근에는 저렴한 식품을 찾는 아이들밖에 없다. 문방구를 운영하면서 빚만 늘고 있다”고 하소연했다.

서울 영등포구에서 20년 가까이 문방구를 운영 중인 김모(60)씨의 사정도 다르지 않았다. 김씨는 “과거에는 준비물을 사는 학생들이 많아 장사가 잘됐지만 최근에는 대형마트가 들어서고 학습준비물 제도가 생기면서 준비물을 구입하는 학생들이 없다”며 “이로 인해 최근 몇년 사이 주변의 문구점 5곳이 문을 닫았다”고 털어놨다.

1990년대만 해도 학교 근처 문방구는 아이들의 인기 장소였다. 아이들은 등교시간에 준비물을 사기 위해, 하굣길에는 장난감을 사고 군것질을 하려고 문방구를 찾았다. 하지만 2000년대 들어 하나둘 문을 닫기 시작해 이제는 설 자리를 점차 잃어 가고 있다. 문방구의 불황은 대형마트와 전문 문구점의 등장과 함께 주력 상품을 뺏기며 시작됐다.

대표적인 게 장난감이다. 한때 동네 문방구에서 파는 장난감은 아이들에게 자랑거리였다. 하지만 ‘좋은’ 장난감은 이제 대형마트에서 주로 팔리고 있다. 문방구에 있는 장난감은 먼지가 낀 값싼 중국산이 대부분이다.

학교 준비물 시장도 완전히 뺏기다시피 한 상황이다.

교육청이 2010년부터 준비물 없는 학교 제도를 시행하면서 학교 차원에서 준비물을 제공해 학생들이 최소한 준비물을 사기 위해 문방구를 찾는 일은 없어졌다. 연필이나 공책 등 학용품을 찾는 아이들도 전문 문구점으로 발길을 돌리고 있다. 이 때문에 문 닫는 문방구가 급증하고 있다.

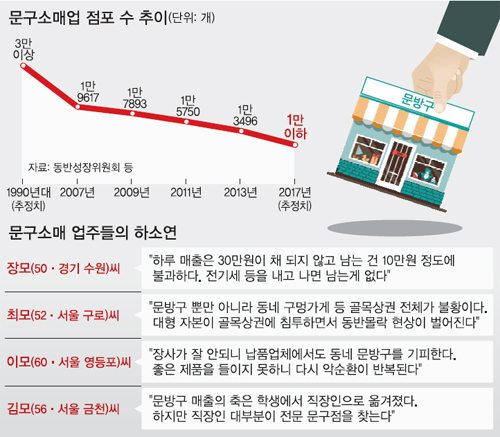

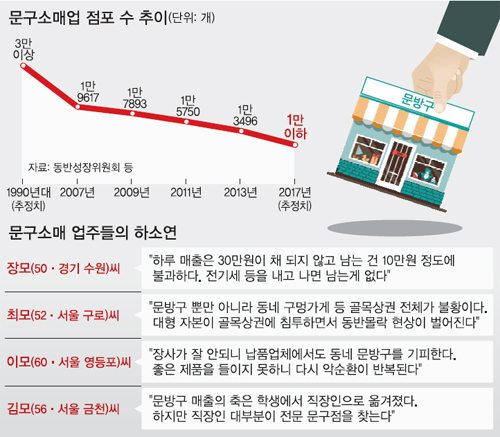

26일 국세청에 따르면 1990년대 3만여 곳에 달했던 문구소매업 점포는 2007년 1만9600곳에서 2013년 1만 3500여곳으로 급감하는 등 매년 1000여곳이 폐업하고 있다. 2013년 이후 정확한 수치는 파악되지 않고 있으나 업계는 문방구가 이미 1만개 이하로 준 것으로 보고 있다.

동네 문방구들이 어려움을 겪자 동반성장위원회는 2015년 9월 문구소매업을 중소기업 적합업종으로 지정하고 대형마트는 연습장, 연필, 문구용품, 공책 등 초등학생용 학용문구 18개 품목을 낱개 단위로 파는 것을 제한했다.

하지만 강제성이 없어 유명무실한 실정이다. 취재진이 확인한 결과 영등포구의 한 대형마트에서는 초등학생용 스케치북이나 색연필 등을 5∼10개 단위로 판매하고 있었다. 일반용 스케치북과 연필, 사인펜 등도 낱개로 팔고 있었다.

이날 대형마트를 찾은 이모(38·여)씨는 “초등학생 아들의 학용품을 사는데 딱히 묶음으로 사려고 하지 않는다. 소량 묶음이나 낱개로 일반용 학용품을 사는 경우가 더 많다”고 말했다.

한국문구유통협동조합 관계자는 “동네 문방구가 사라진다는 것은 아이들이 추억을 쌓는 공간이 없어진다는 뜻”이라며 “소규모 입찰은 학교 인근 문구점에 우선권을 주는 등 정부 차원에서 골목상권을 살리기 위한 실질적인 지원 대책이 필요하다”고 강조했다.

김범수 기자 sway@segye.com

학교 준비물 시장도 완전히 뺏기다시피 한 상황이다.

교육청이 2010년부터 준비물 없는 학교 제도를 시행하면서 학교 차원에서 준비물을 제공해 학생들이 최소한 준비물을 사기 위해 문방구를 찾는 일은 없어졌다. 연필이나 공책 등 학용품을 찾는 아이들도 전문 문구점으로 발길을 돌리고 있다. 이 때문에 문 닫는 문방구가 급증하고 있다.

26일 국세청에 따르면 1990년대 3만여 곳에 달했던 문구소매업 점포는 2007년 1만9600곳에서 2013년 1만 3500여곳으로 급감하는 등 매년 1000여곳이 폐업하고 있다. 2013년 이후 정확한 수치는 파악되지 않고 있으나 업계는 문방구가 이미 1만개 이하로 준 것으로 보고 있다.

동네 문방구들이 어려움을 겪자 동반성장위원회는 2015년 9월 문구소매업을 중소기업 적합업종으로 지정하고 대형마트는 연습장, 연필, 문구용품, 공책 등 초등학생용 학용문구 18개 품목을 낱개 단위로 파는 것을 제한했다.

하지만 강제성이 없어 유명무실한 실정이다. 취재진이 확인한 결과 영등포구의 한 대형마트에서는 초등학생용 스케치북이나 색연필 등을 5∼10개 단위로 판매하고 있었다. 일반용 스케치북과 연필, 사인펜 등도 낱개로 팔고 있었다.

|

| 대형마트 내 문구센터. |

이날 대형마트를 찾은 이모(38·여)씨는 “초등학생 아들의 학용품을 사는데 딱히 묶음으로 사려고 하지 않는다. 소량 묶음이나 낱개로 일반용 학용품을 사는 경우가 더 많다”고 말했다.

한국문구유통협동조합 관계자는 “동네 문방구가 사라진다는 것은 아이들이 추억을 쌓는 공간이 없어진다는 뜻”이라며 “소규모 입찰은 학교 인근 문구점에 우선권을 주는 등 정부 차원에서 골목상권을 살리기 위한 실질적인 지원 대책이 필요하다”고 강조했다.

김범수 기자 sway@segye.com