|

| 1970년대 초 초등학생을 대상으로 한 요충 검사 장면. 요충은 항문을 간질이던 기생충으로 사진처럼 손가락을 이용한 촉지법으로도 찾아낼 수 있다. |

[박태훈의 만리경] 악착같았던 기생충 '박멸 운동사', 감염률 세계 1위 국가에서 30여년 만에 사실상 완전 퇴치···온 국민이 발벗고 나선 결과

▲40여년 전 우리를 돌아보게 한 JSA 귀순 북한 병사

죽었다고 모두가 믿었던 사람을 살려 놓은 중증외상치료의 권위자 이국종 아주대 외상외과 교수는 지난 15일 충격적인 사실을 털어놓았다.

이틀 전 판문점 공동경비구역(JSA)에서 필사의 도주를 통해 귀순한 북한군 병사를 응급 수술한 결과를 전하면서 "외과의사 경력 20년 만에 이렇게 큰 기생충을 본 건 처음으로, 첫날 눈에 띄는 것만 해도 50마리 이상이었다"고 했다.

이 교수는 "몸에서 발견된 가장 큰 기생충은 길이가 27㎝로, 회충의 성충인 것으로 추측된다"고 밝혔다.

그는 기생충에 따른 추가 감염 위험으로 귀순 병사의 건강 회복에 상당한 지장을 초래할 수 있음을 우려했다. 다행히 병사는 강건한 체력과 정신력으로 고비를 넘겼다.

이 교수의 발언에 중년층 이상은 자연스럽게 40~50년 전을 돌아봤다.

그 시절 우리 국민은 북한군 병사처럼 기생충을 몸에 달고 살았다.

|

| 1963년 9월 9살 소녀를 죽음으로 몰고 간 회충 1063마리(왼쪽 사진). 엄청난 수의 회충이 장을 막는 바람에 이 소녀는 장폐색증으로 숨졌다. 이에 격분한 당시 전북 전주예수병원장인 폴 크레인 박사가 한국의 열악한 보건상태를 고발, 전세계를 충격으로 몰아 넣었다. 이후 기생충박멸운동이 국가적 대사로 등장해 30여년 만에 퇴치했다. 오른쪽 사진은 지난 15일 이국종 아주대 중증외상센터장(외상외과 교수)이 "판문점 공동경비구역(JSA)을 통해 귀순한 북한 병사의 장에서 기생충 50여마리가 나왔다"고 알리는 모습. 기생충 수에서 북한의 열악한 보건위생과 영양상태를 짐작할 수 있었으며, 50여년 전 우리 사회를 보는 것 같아 많은 이들의 가슴을 아프게 했다. |

▲전세계를 경악시킨 9살 소녀의 죽음, 그 원인은 장을 막았던 회충 1063마리

1963년 말 전세계는 9살짜리 한국 소녀의 죽음에 경악했다. 소녀를 숨지게 한 원인은 다름아닌 기생충(회충)이었다.

1947년부터 22년간 전북 전주예수병원장으로 근무하면서 의료 선교활동을 펼쳤던 폴 크레인 박사는 1963년 9월 분노에 떨었다.

크레인 박사는 복통을 호소하며 병원을 찾았던 9살 소녀를 진단한 결과 장폐색증임을 확인, 급히 수술에 들어갔다. 그 결과 소녀의 장을 막고 있었던 것은 다름 아닌 회충이었음을 확인했다.

열악한 위생상태에 분노를 넘어 절망한 크레인 박사와 의료진은 소녀의 몸에서 꺼낸 회충의 숫자를 하나하나 세었다.

그 결과 무려 1063마리가 나왔다.

'이렇게 놔두면 안 되겠다'고 판단한 크레인 박사는 이런 사실을 영자지에 제보해 전세계에 널리 전하도록 했다.

이어 1964년 2월19일 밤 열린 '주한 민간 구호단체 연합회'(KAVA) 모임에서 다시 한번 이 사실을 알린 뒤 협조를 호소했다.

이에 KAVA는 한국의 기생충 박멸사업에 후원을 아끼지 않겠다고 결의했다.

▲1964년 2월20일 범국민적 기생충 박멸사업 시작, 1966년 4월 국회에서 관련법 통과

KAVA의 결의 다음날 당시 보건사회부는 기생충 박멸사업을 범국민적으로 전개하겠다고 선언했다. 얼마나 심각했으며 퇴치가 아닌 '박멸'이라는 섬뜩한 단어까지 동원했을까.

같은해 4월 기생충박멸협회가 출범했다.

심각성을 느낀 정치권도 동조, 1966년 4월 '기생충 질환 예방법'이 국회를 통과했다.

▲감염률 세계 1위에서 30여년 만에 사실상 퇴치

|

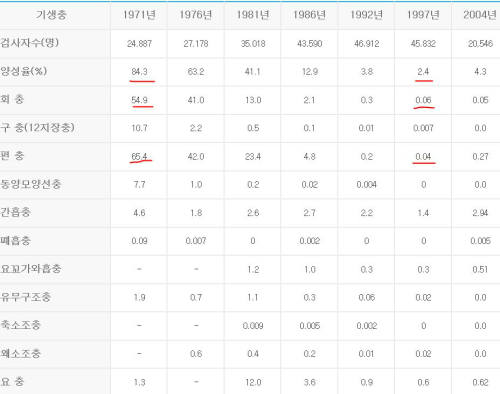

| 기생충박멸협회가 밝힌 연도별 기생충 감염률. 1971년 84%에 이르던 것이 1997년 2.4%까지 급강하해 사실상 박멸됐다. 특히 회충과 편충의 감염 사례는 희귀하다고 할 정도까지 없어졌다. |

우리나라의 기생충 감염에 대한 통계가 공식 집계된 것은 1971년. 이전까진 몇몇 지역을 토대로 한 추론에 의지했다.

1960년대 초반엔 기생충 감염률이 90%에 육박했던 것으로 보인다. 이쯤 되면 너나 할 것 없이 모두 기생충을 달고 살았다는 얘기일 게다. 굶주림에 기생충에 시달렸으니 우리 국민의 영양·건강상태는 극히 나빴다.

기생충 감염률이 처음 공표된 것은 1967년 8월3일로 "국민 80%가 감염됐다"라고 다소 두루뭉술하게 발표됐다.

기생충박멸협회에 따르면 감염률은 1971년 84.3%에 달했으나 5년 후 63.2%로 뚝 떨어졌다.

이어 1981년 41.1%로 절반 넘게 하락했고, 1997년 2.4%로 사실상 퇴치 판정을 받았다.

▲1969~1995년 연 2회 학생 대상 기생충 검사와 투약이 박멸 일등공신

|

| '초·중·고생의 70%가 기생충을 보유하고 있다'는 내용의 1970년 7월23일자 경향신문 기사. |

정부와 기생충박멸협회는 초점을 학생층에 맞췄다.

1970년 7월 초·중·고생의 감염률이 70%에 달한다는 기사가 나올 정도로 기생충은 학생 성장을 방해하는 암적인 존재였던 탓이다.

학생층을 상대로 박멸 사업에 주력함으로써 교육과 학습 전파 효과를 누릴 수 있었다는 점도 정책 실행 요인으로 작용했다.

기생충박멸협회는 1969년부터 봄과 가을 2회에 걸쳐 전국의 모든 학교를 대상으로 검사했다. 기생충이 있는 학생에겐 국가가 무료로 약을 나눠줬다. 한두 알이 아닌 상당량이었기에 먹어야 하는 부담감도 상당했다.

기생충 검사를 받은 학생 수는 1969년부터 폐지된 1995년까지 26년 동안 3억766만명에 달했다.

▲채변 검사···감염 급감과 좌변기 보급 등으로 사라진 추억

|

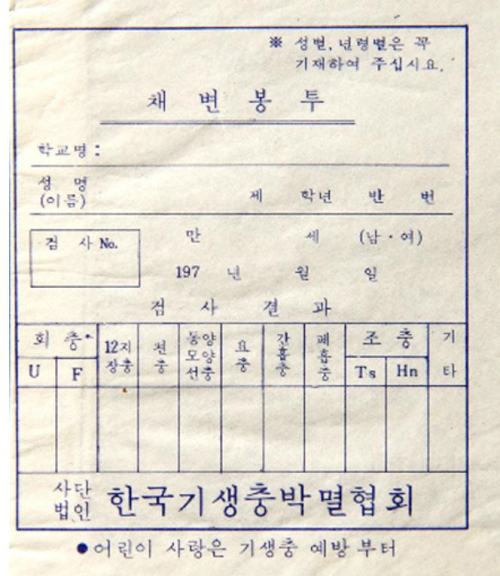

| 1969년부터 시작된 초·중·고 기생충 검사 때 어김없이 등장했던 채변봉투. 노란 봉투 속에 작은 비닐 봉지가 들어 있으며 그 속에 자신의 배변을 넣어가야 했다. |

기생충 검사라 하면 채변봉투를 먼저 떠올리는 이가 적잖을 것이다. 채변봉투를 채우는 일은 학생들이 가장 꺼렸던 것 중 하나였으나 어쩔 수 없이 해내야 했다.

1970년대만 해도 수세식이 아닌 재래식 화장실을 대부분 썼다. 화장실에서 채변하기란 고도의 기술(?)이 필요했기에 다른 곳에서 볼일을 본 뒤 행해야 했다.

이런 어려움 탓에 몇몇은 다른 이의 변을 슬쩍 자기 것인 양 집어넣었고, 이 글을 쓰는 기자도 당시 길거리에서 흔했던 소똥과 개똥으로 주워 넣었던 기억이 있다.

채변봉투는 기생충 감염 급감과 좌변기 보급 등에 따라 역사 뒤로 사라졌다.

40여년 전 감염률은 바다가 등지에선 편충이 압도적이었으며, 회충과 요충의 순으로 많았다.

요충은 육안으로도 검사할 수 있었는데, 손가락을 이용한 촉지법(사진 참조)이 행해지기도 했다.

▲기생충 박멸운동 성공 확인 시점은 1982년

기생충 박멸운동의 역사는 협회 역사와 궤를 같이한다. 1964년 4월 탄생한 협회는 1982년 건강관리협회로 재출범했다. 그 무렵부터 국민건강 관리의 최고 관심사가 기생충 박멸이 아니라 그야말로 건강에 초점을 맞추기 시작했다.

|

| 1999년 4월 KBS는 한국 의학 100년을 빛낸 10대 사건에 기생충 박멸운동을 선정했다. 같은달 17일 KBS 2TV는 관련 방송을 내보냈다. 사진은 당시 방송 내용을 담은 신문 기사. |

우리나라의 기생충 박멸은 세계가 인정한 성공적 사회보건활동이다. 1999년 4월 KBS는 저물어가는 20세기를 기념하는 특집방송의 하나로 '한국 의학 100년 10대 사건'을 뽑았는데, 기생충 박멸운동도 그 대열에 함께했다.

▲이따금 온 가족 구충약 복용할 필요성

기생충 감염률은 1990년대 말 1%선까지 떨어졌지만 이후 4~5%로 올라섰다. 이는 소득수준 향상에 따라 자연식을 즐기는 한편 날 것을 먹는 횟수가 늘어난 때문으로 보인다.

의료계는 기생충 감염을 크게 걱정할 필요가 없지만 몇년에 한번씩 온 가족이 구충약을 복용하는 것이 좋다는 조언을 내놓았다. 약도 한두 알 정도면 퇴치할 수 있어 과거와 같이 복용에 따른 부담과 거부감을 느끼는 수준이 아니다.

박태훈 기자 buckbak@segye.com