|

| 지난 17일 오후 강릉 올림픽 파크 앞에서 암표를 팔고 있는 외국인들. 안승진 기자 |

“표 팔아요”

설 연휴 평창동계올림픽을 즐기기 위해 강원도를 찾은 관람객이 많았던 18일 오후. 빙상경기장이 모여 있는 강릉 올림픽 파크는 표를 구하기 위한 사람들로 장사진을 이뤘다.

올림픽 파크 입구를 들어서는 길목. 한 서양인이 동계올림픽 입장권을 손에 들고 지나가는 외국인을 상대로 말을 걸었다. 자신을 영국에서 온 마이클이라고 소개한 그는 이날 예정된 아이스하키 경기 입장권을 내밀며 “캐나다? 코리아?”라고 물으며 경기 입장권 구매를 권했다. 한국어를 못하던 그는 8만원 정가 B석 티켓을 “12만원”에 제시하며 “원하는 수만큼 구해주겠다”고 말했다.

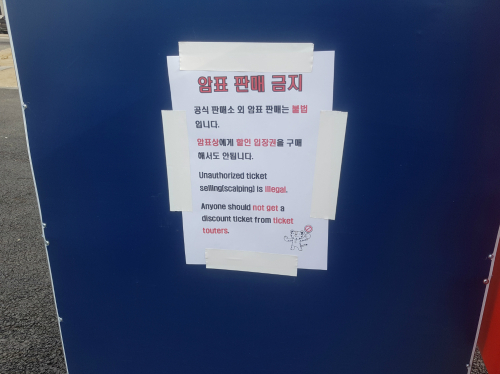

입구 한쪽에서는 마이클의 동료 두 명이 “표 구합니다(I NEED TICKETS)”라고 써진 팻말을 목에 걸고 주변을 서성이고 있었다. 3명 중 2명은 관람객의 표를 매입하고 1명은 암표를 팔며 수익을 내고 있던 것. 올림픽 파크 곳곳엔 '암표 판매 금지'라는 문구가 붙어있었지만 이들은 아랑곳 하지 않았다. 잠시 뒤 다른 한 외국인도 입구 한편에 자리를 잡고 암표판매에 동참했다.

|

| 암표상은 기자에게 정가 8만원의 아이스 하키 입장권을 12만원에 판매했다. 안승진 기자. |

올림픽 파크 앞에서 외국인을 상대로 암표를 파는 모습은 관람객의 눈살을 찌푸렸다.

미국 보스턴에서 온 테디(36)는 암표상 마이클에게 정가 2000원하는 올림픽 파크 입장권을 5000원에 샀다. 그 사실을 들은 테디는 “속았다”라며 욕을 날리고 올림픽 현장으로 향했다. 이날 매표소 줄이 길어 암표상에게 웃돈을 주고 입장권을 구매한 이도 적지 않았다.

올림픽 축제 분위기를 망치는 암표상 때문에 현장의 자원봉사자들도 고민이 깊다. 한 자원봉사자는 “올림픽 개막 이후 지금까지 암표상들이 올림픽 파크 주변을 서성이고 있다”며 “처음엔 매표소 바로 앞에서 했는데 현재는 그나마 입구까지 쫓겨나간 것”이라고 했다.

다른 자원봉사자도 “암표상은 외국인이 많은 것 같다”면서 “여러 차례 경찰에 신고해도 웃돈을 받고 표를 파는 현장을 잡아야 처벌할 수 있다”고 말했다.

|

| 강릉 올림픽 파크 곳곳에는 한글과 영문으로 써진 '암표 판매 금지' 안내가 붙어있다. 안승진 기자 |

평창올림픽법(2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 지원 등에 관한 특별법)에 따르면 올림픽 입장권을 사 웃돈을 얹어 팔 경우 500만원 이하의 과태료를 물어야 한다. 하지만 암표상이 처벌을 받기 위해선 웃돈을 얹어 파는 현장이 영상에 담겨있거나 표를 비싸게 산 피해자가 있는 등 현장을 입증해야 한다.

올림픽 파크를 관할하는 강릉동부지구대 관계자는 “하루에 한 번꼴로 암표상 신고가 들어오지만 웃돈을 얹어 파는 현장을 입증하기가 쉽지 않아 어려움이 있는 상황”이라면서 “실제로 처벌된 사람 수는 많지 않다”고 밝혔다.

강릉= 안승진 기자 prodo@segye.com