그 와중에 눈에 걸리는 것이 있었다. 천혜의 절경을 배경으로 양지 바른 곳에 누워있는 무덤들이다. 섬 곳곳을 걷는 동안에도 커다란 무덤이 만들어지는 현장을 볼 수 있었다. 무덤들이 섬의 규모에 비해 너무 많고 호화롭다고 생각했다. 열두폭 병풍처럼 펼쳐진 섬의 수려한 풍광과 비경을 가리는 옥의 티로 보였다. 다른 사람들 눈에도 안타깝게 보였나 보다. “이러다가 아름다운 섬이 무덤밖에 안 보이게 될까 걱정했다”는 여행 후기가 적지 않다.

장례 문화도 상전벽해했다. 한국장례문화진흥원에 따르면 2018년 1월 현재 화장률은 83.9%였다. 세종 100.0%로 최고고 제주가 61.0% 최저다. 2008년 전국 화장률은 61.9%였다. 10년 만에 20%포인트가 늘었으니 괄목할 만하다. 전국 팔도에는 묘지가 여전히 많다. 전국의 묘지면적은 약 1025㎢로, 국토의 1%가 넘는다. 국민 주거면적 2646㎢의 38.7%나 된다. 좁은 땅덩어리에 죽은 자들의 공간이 지나치게 넓다. 후손들이 제대로 관리하지 않아 버려진 무덤들도 제법 많다.

장묘문화가 화장(火葬) 위주로 바뀌었다고 해도 문제는 남아 있다. 납골당 등 봉안시설도 꽤 많은 땅을 차지한다. 게다가 혐오시설로 인식돼 공원묘지 등을 만들기도 쉽지 않다. 대안으로 자연장이 주목받고 있다. 화장 후 유골을 수목·화초·잔디 밑이나 주변에 묻는 자연친화적인 방식이다. 사람이 세상을 떠나고 남은 모습까지 아름다우면 금상첨화다.

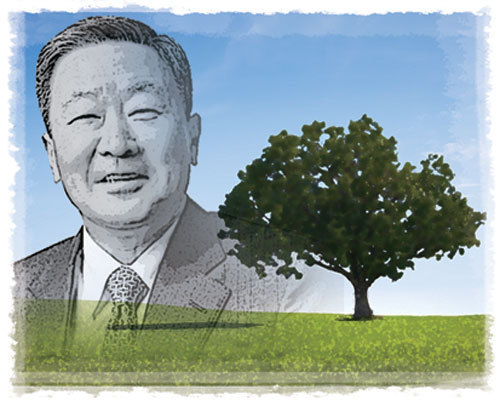

고(故) 구본무 LG그룹 회장의 장례가 유해를 나무뿌리 옆에 묻는 ‘수목장’으로 치러졌다. 고인의 유해는 화장한 뒤 생전에 즐겨 찾았던 경기도 곤지암 화담숲 인근에 묻혔다. 고인의 평소 뜻이었다고 한다. 소탈한 성품이었던 그는 마지막 가는 길도 소박하다.

김기홍 논설위원