전국에서 잇달아 발생한 에너지저장장치(ESS) 화재는 관리 부실과 제조 결함 등이 초래한 ‘인재(人災)’라는 조사 결과가 나왔다.

산업통상자원부는 11일 민·관 합동 ESS 화재사고 원인조사위원회가 약 5개월에 걸쳐 ESS 화재 23건을 조사한 결과를 공개하고, 화재 재발 방지 및 ESS 산업 지원 대책을 발표했다.

ESS 화재는 2017년 8월부터 올해 5월까지 23건 발생했다. 14건은 배터리 완전 충전 후 대기상태에 있다가 발생했고 6건은 충전·방전 과정에서 일어났다. 설치·시공 중 발생한 화재는 3건으로 분류됐다.

조사위 발표에 따르면 화재 원인으로는 △전기적 충격에 대한 배터리 보호시스템 미흡 △운영환경 관리 미흡 △설치 부주의 △ESS 통합제어·보호체계 미흡 4가지가 꼽혔다.

구체적으로 살펴보면, 조사위는 합선 등에 의해 과전압이나 과전류가 배터리 시스템에 유입될 때 배터리 보호체계인 랙 퓨즈, 직류접촉기, 버스바 등이 전기충격을 차단하지 못하거나 성능이 저하돼 폭발하면서 화재가 발생할 수 있음을 확인했다. 배터리 제조사들의 책임소재 논란이 예상된다.

ESS를 설치한 뒤 제대로 관리하지 못한 것도 화재의 직접적 원인이라고 조사위는 지적했다. 보통 ESS는 태양광이나 풍력발전 설비와 함께 바닷가나 산골짜기 등 외진 곳에 설치돼 있고 상주 관리인이 없다. 이에 따라 온도와 습도 등을 제대로 맞추지 못했고, 큰 일교차로 이슬이 맺히고 다량의 먼지 등에 노출돼 절연이 파괴된 결과 불꽃이 튀기는 등 화재가 발생할 수 있었다는 것이다.

이와 함께 신산업인 ESS를 영세 시공업체들이 처음 다루다 보니 고온다습한 곳에 배터리를 사나흘 방치하는 등 설치 시 부주의했던 것도 화재를 일으킬 수 있었던 것으로 확인됐다. 또 ESS를 이루는 배터리, 전력변환장치(PCS), 소프트웨어 등 개별 설비들이 통합된 시스템으로 설계·보호되지 못한 것도 화재 원인으로 지목됐다.

일부 배터리 셀에서 제조상 결함이 발견됐지만 시험 실증에서 화재로 이어지지 않아 화재의 직접적 원인으로 확인되지는 않았다.

조사위는 ESS 분야의 학계, 연구소, 시험인증기관 등 전문가 19명으로 구성돼 올 1월 출범한 이후 화재 현장 23곳에서 조사와 자료분석, 76개 항목의 시험·실증 등을 거쳤다. ESS 화재와 관련된 업체는 배터리 제조업체인 LG화학, 삼성SDI를 비롯해 PCS·SI(설계·시공) 업체까지 약 30곳으로 알려졌다.

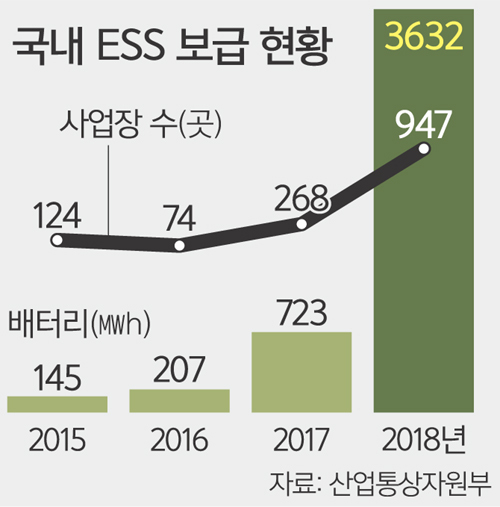

산업부는 앞으로 제조·설치·운용·소방 등 단계별로 ESS 안전을 강화할 방침이다. ESS를 소방시설이 의무화되는 특정소방대상물로 지정해 화재 발생 시 피해를 최소화할 계획이다. 지난해 말 기준 ESS 1490개 중 3분의 1 정도인 522개가 가동정지 상태인데, 재가동을 위해 ESS안전관리위원회를 설치해 사업장 특성에 맞는 안전조치를 취할 방침이다.

산업부는 안전을 위해 그동안 가동을 자발적으로 중단한 곳은 그 기간만큼 요금할인 혜택을 연장할 방침이다. 아울러 화재사태로 공사발주를 못 한 업체를 위해서도 신재생 인센티브에 해당하는 재생에너지공급인증서(REC) 가중치를 추가로 6개월 제공하는 방안도 검토하기로 했다.

우상규 기자 skwoo@segye.com