영국의 시사주간지 이코노미스트가 유럽연합(EU)의 ‘세계 속 EU’ 보고서(지난 8일자)를 분석해 내린 결론이다. 이코노미스트는 최근 ‘세계 주요국 가구는 어떻게 돈을 쓰고 있는가’라는 제하 기사를 통해 G20(주요 20개국)의 서로 다른 가계소비지출 현황을 소개했다. 가계소비지출은 각 나라 국민들(가계)이 1년에 100만원을 쓴다고 가정하고 항목별 지출을 따져본 것이다.

상대적으로 많은 생활비가 쓰이는 항목을 살펴보면 그 나라의 저간 역사 및 문화, 경제 상황을 짐작할 수 있다는 이유에서였다. 한국의 경우 교육비 지출이 상대적으로 많았다. 전체 가계비 지출의 6.7%를 차지했는데 이는 1.1∼4.4%대인 다른 나라 수준을 크게 웃도는 수치다. 이코노미스트는 “‘책읽기를 좋아하는(bookish) 국민’답게 한국인은 교육에 상당한 가계비를 쓰고 있다”고 전했다.

가계비 지출은 나라마다 천차만별이었다. 이코노미스트에 따르면 놀기 좋아하기로 유명한 호주인은 여가생활에 가계비의 10.0%를 썼고 보드카를 즐기는 러시아인은 술·담배값에 8.3%를 썼다. 국제사회가 각국에 갖고 있는 고정관념과 부합하는 결과였다. 하지만 국민성과는 별개인 가계비 지출도 눈에 띄었다. 미국의 가계비 지출 가운데 의료비 비중은 20.9%였다. 집값이 비싸기로 소문난 일본의 주거비는 전체 지출의 25.3%를 차지하고 있었다.

이코노미스트는 “정치는 가계비 지출에도 상당한 영향을 끼치고 있다”고 평가했다. 러시아의 가계비 지출이 대표적인 예다. 러시아인의 주거비, 의료비 지출 비중은 각각 10.3%, 3.7%로 G20 중에서 최저수준이었다. 사회주의권 국가답게 거의 공짜에 가까운 주택과 의료서비스를 제공하고 있기 때문으로 짐작된다. 주거비와 의료비, 식료품비, 통신비 등에 대한 씀씀이가 줄면 여행이나 문화생활을 누릴 여윳돈이 생겨 삶의 질이 올라갈 수밖에 없다고 이코노미스트는 지적했다.

우리나라의 가계소비지출 현황은 어떨까. 이코노미스트는 상대적으로 높은 교육비 비중을 ‘교육강국’이라고 에둘러 표현했지만 우리는 높은 교육비가 학원 등 사교육비와 대학 등록금 때문임을 잘 알고 있다.

◆의료비와 건강보험, 그리고 영리병원

특히 의료비 지출 비중이 미국 다음으로 높다는 점은 납득하기 어려운 결과다. 국가가 사실상 무상에 가까운 의료·요양 서비스를 제공하는 러시아(3.7%)만큼은 아니더라도 우리보다 자유주의 분위기가 훨씬 강한 EU(38%), 캐나다(4.4%) 등은 우리보다 의료비 부담이 낮았다. 가계소비지출 가운데 의료비 비중이 높은 것이 병치레가 잦은 고령인구가 많아서일 수도 있다. 하지만 우리보다 고령화 정도가 심한 일본의 의료비 지출 비중은 4.6%에 불과하다.

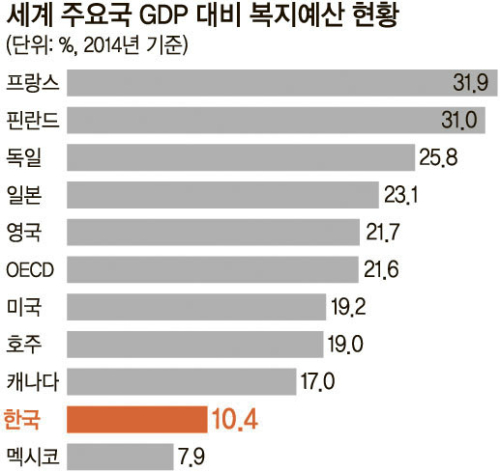

자유주의 분위기가 팽배한 미국(19.2%)과 호주(19.0%), 캐나다(17.0%)의 복지예산도 15%를 넘었지만 한국의 복지비는 10%에 겨우 턱걸이했다. G20 가운데 멕시코(7.9%) 다음으로 낮은 수준이다. 다른 국가들이 복지비를 통해 의료 혜택을 상당부분 간접 지원하고 있는 반면 한국은 그런 지원이 턱 없이 부족한 결과로 해석된다.

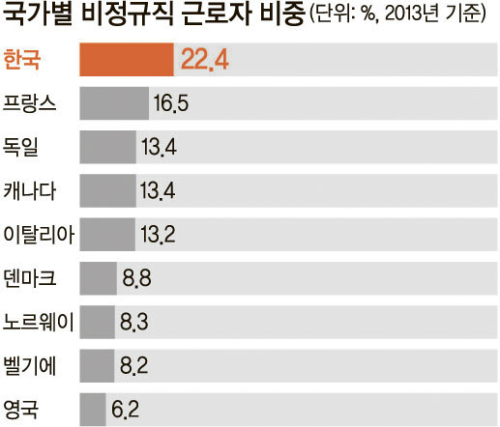

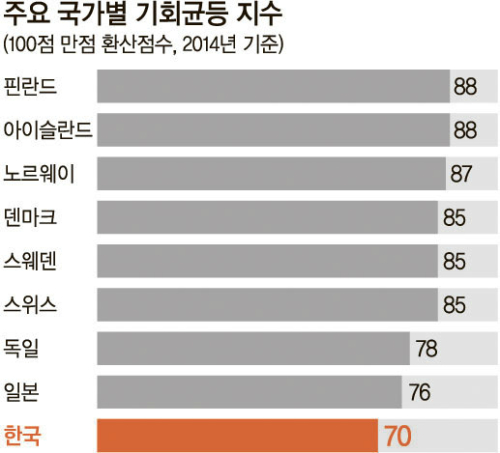

요즘 젊은 층에서는 ‘헬조선, 조선불반도’(입시지옥·취업난·고물가·차별과 부조리가 만연한 지옥 같은 한국 사회)와 같은 단어가 유행하고 있다. 태어나자마자 스펙경쟁, 입시지옥을 치른 뒤 대학에 들어갔더니 이보다 더한 취업경쟁이 기다리고 졸업한 뒤에는 열정페이, 무급인턴, 비정규직의 삶이 기다린다는 좌절감이 팽배하다.

송민섭 기자 stsong@segye.com