하지만 경제와 사회 곳곳에서 이상징후가 감지되고 있다. 최근에는 경제에서도 저성장 기조가 고착화하면서 일본과 같은 ‘잃어버린 20년’을 겪는 것 아니냐는 비관적인 시각이 나오고 있다. 삶의 질은 더욱 심각하다. 삶의 질을 나타내는 각종 사회지표는 다른 OECD 회원국과 비교했을 때 바닥을 치고 있다. 지난해 우리나라를 관통한 키워드인 ‘헬조선’(지옥+조선)은 이 같은 사회 분위기를 반영한다.

1961년 9월 파리에서 발족한 OECD는 세계 경제 발전과 자유무역 확대를 위해 설립된 국제기구다. 우리나라는 1991년 가입의사를 표명한 이후 1992∼94년 OECD 각료 이사회와 가입조건 협의 등을 거쳐 1995년 공식적으로 가입신청서를 제출했다. 1년 뒤인 1996년 10월11일 OECD 이사회는 한국의 가입을 최종 결정했다. 아시아에서는 일본에 이어 두 번째였고, 전체 29번째였다. 이후 우리나라는 성장, 개발, 혁신, 교육 등 OECD의 핵심 분야에서 우리의 정책을 다른 회원국들과 공조·조언하는 반열에 올랐다. 특히 2010년 개발원조위원회 가입으로 한국전쟁 직후 원조를 받던 최빈국에서 원조를 주는 나라로 탈바꿈했다.

OECD 가입은 우리 경제의 세계화와 개방이라는 큰 틀에서 진행됐다. 1994년 세계무역기구(WTO) 가입, 1990년대 중반 금융시장 개방, 2006년 한·미 자유무역협정(FTA) 개시 등 일련의 흐름과 맥을 같이한다. OECD 가입 직후인 1997년 외환위기를 맞기도 했다. 하지만 금모으기 운동이 상징하듯 우리 국민은 위기에 강했고 경제는 빠른 속도로 회복했다. 국내총생산(GDP)은 1996년에 비해 3배(2014년)가량 늘었고, 무역규모도 1조달러를 넘었다. 선진국 진입의 척도로 불리는 ‘20-50 클럽’(국민소득 2만달러-인구 5000만명 이상)에도 가입했다.

20년간 우리나라 경제의 절대 수치는 좋아졌지만, OECD 내 순위를 보면 제자리걸음 수준이거나 오히려 떨어진 경우가 많다. 1996년 10위였던 GDP 순위는 2014년에는 19위로 떨어졌다. 게다가 OECD 미가입국인 중국, 인도 등을 고려하면 순위는 더 내려간다. 1인당 GDP나 물가도 상황이 나빠지기는 마찬가지다.

더 큰 문제는 사회 지표다. 우리나라 국민의 삶의 질은 OECD 최하위권에 머물고 있다. 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 등을 거치며 우리 사회는 ‘고용 불안’과 ‘양극화 심화’라는 부작용을 겪게 됐다. 이로 인해 파생된 각종 사회문제는 우리나라를 OECD 회원국 가운데 가장 불행한 나라로 만들었다는 분석이다.

OECD가 지난해 발표한 ‘삶의 질' 보고서에 따르면 한국인이 평가한 삶의 만족도는 10점 만점에 5.80점으로 OECD 평균(6.58점)보다 낮았다. 한국인의 삶 만족도 순위는 OECD 34개 회원국 가운데 27위에 그쳤다. 사회관계지원 항목에서는 34개국 중 꼴찌를 기록했다. ‘어려울 때 의지할 친구나 친척이 있는지’에 대한 항목에서 한국은 72.37점으로 최하위였다. OECD 평균(88.02)에도 크게 떨어졌다.

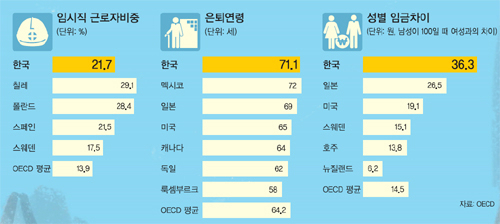

‘자살률 1’위는 우리나라의 부끄러운 자화상이다. 인구 10만명당 29.1명(2012년 기준)인 자살률은 10년이 넘도록 부동의 1위를 지키고 있다. 이 외에도 노인빈곤율, 남녀임금격차, 가계부채 증가율 등에서 가장 높은 순위를 보이고 있다. 최근 인터넷에는 이 같은 내용을 바탕으로 ‘자랑스러운 OECD 50관왕’이라는 내용의 자조적 글이 확산되기도 했다.

강병구 인하대 경제학부 교수는 “우리나라는 OECD 가입으로 국제화와 대외신인도를 높인 효과가 있지만 양극화가 확산되면서 ‘흙수저’와 같은 말이 일반화할 정도로 국민들이 느끼는 갈등과 불안감이 심각한 수준”이라며 “진정한 OECD 회원국에 걸맞은 위상을 얻기 위해서는 질적 성장을 함께 이뤄야 할 것”이라고 말했다.

세종=안용성 기자 yshn@segye.com